こんにちは!「疲れがとれない...」「なんだか最近、体調すぐれないな...」そんな悩みを抱えていませんか?実はその不調、ビタミンD不足が原因かもしれないんです!

現代人の多くが陥っているビタミンD不足。デスクワークが増え、外出時間が減った今、日光を浴びる機会も少なくなり、知らず知らずのうちに私たちの体はビタミンD不足に陥っています。

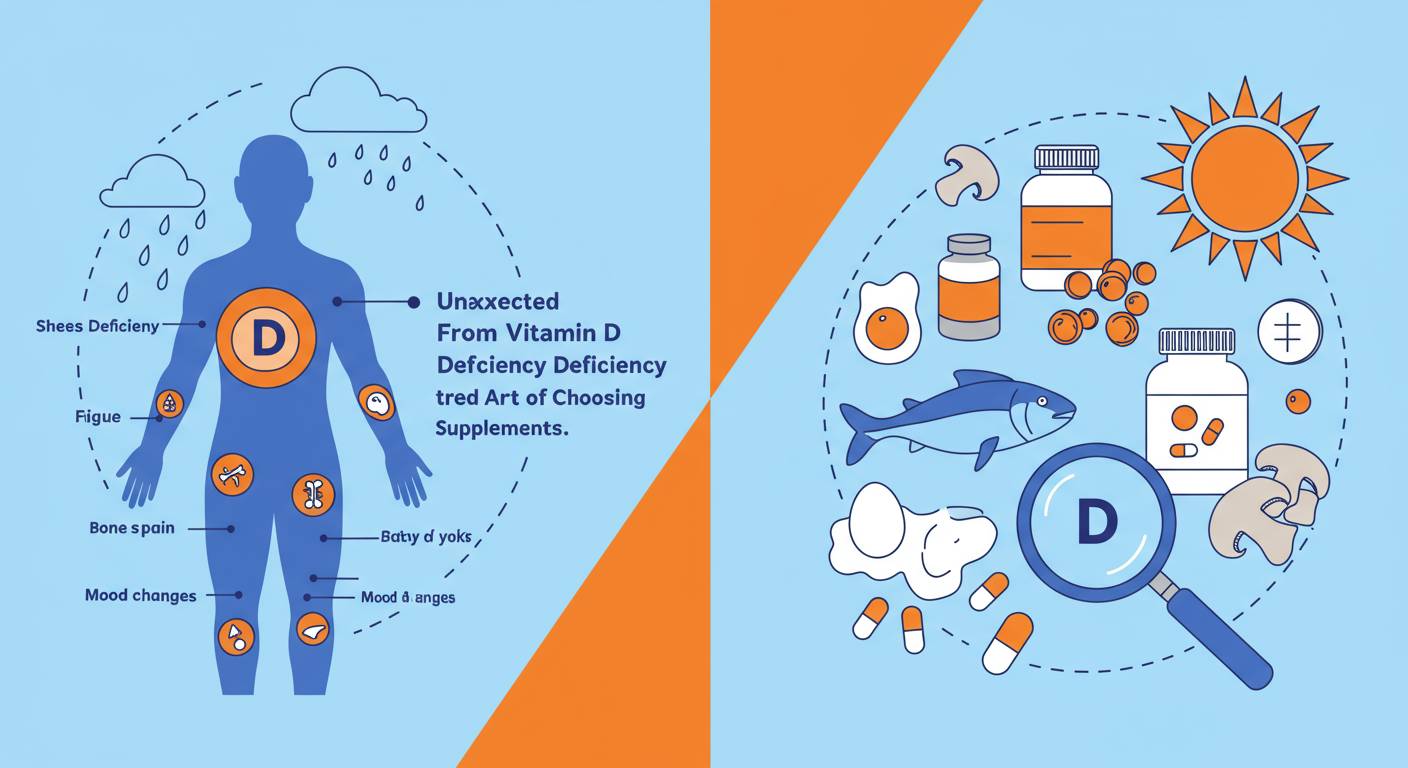

驚くことに、ビタミンD不足は単なる骨の問題だけでなく、免疫力低下や慢性疲労、さらには気分の落ち込みまで引き起こす可能性があるんです!でも大丈夫、適切なサプリメントで解決できる問題です♪

この記事では、ビタミンD不足のサインから、効果的なサプリメント選びまで詳しく解説します。健康維持のために今すぐチェックすべき情報満載ですよ!あなたの体調不良の原因がビタミンD不足かもしれません。ぜひ最後まで読んでみてくださいね!

1. ビタミンD不足で起きる「あの症状」!あなたも当てはまるかも?

慢性的な疲労感、なんとなくの体調不良、骨の痛み——これらの症状に悩まされていませんか?実はこれら、単なる疲れや加齢のせいではなく、ビタミンD不足のサインかもしれません。日本人の約8割がビタミンD不足という調査結果もあり、私たちの多くが気づかないうちに栄養不足に陥っているのです。特に室内で過ごす時間が長い方、日焼け止めを常用している方は要注意です。ビタミンDは日光を浴びることで体内で生成されますが、現代のライフスタイルではその機会が著しく減少しています。また、骨粗しょう症のリスク上昇、免疫力の低下、うつ症状、筋力の衰えなども、ビタミンD不足と関連していることが研究で明らかになっています。自覚症状がなくても、定期的な血液検査で自分のビタミンDレベルを確認することをお勧めします。不足が判明した場合は、サプリメントの活用や、サバ、サケなどの脂の多い魚、キノコ類、卵黄などのビタミンDを多く含む食品を意識的に摂取することが対策として効果的です。あなたの不調の原因は、実はこの「隠れた栄養素不足」かもしれないのです。

2. 日光浴だけじゃ足りない!ビタミンD不足があなたの体に忍び寄る理由

日光を浴びれば十分とされてきたビタミンDですが、現代の生活スタイルではそれだけでは不足しがちです。実は、日本人の約8割がビタミンD不足と言われています。なぜこれほど多くの人が不足しているのでしょうか?

まず、現代人の多くは屋内での活動が中心となり、日光を浴びる時間が圧倒的に減少しています。オフィスワークが中心の方は、朝の通勤と夕方の帰宅時にわずかに日光を浴びるだけということも珍しくありません。さらに、紫外線対策として日焼け止めを塗ることで、皮膚でのビタミンD生成が90%以上も阻害されてしまいます。

また、年齢を重ねるにつれて皮膚のビタミンD生成能力は低下します。70歳の方は20歳の頃と比べて約75%も生成能力が下がると言われています。さらに、肥満の方は脂肪組織にビタミンDが取り込まれやすく、血中濃度が上がりにくいという問題もあります。

食事からの摂取も容易ではありません。ビタミンDを多く含む食品は限られており、サケやサンマなどの青魚、きのこ類、卵黄などが主な供給源ですが、毎日十分な量を摂るのは難しいのが現状です。例えば、必要量を食事だけで摂ろうとすると、鮭なら毎日300gほど食べ続ける必要があります。

さらに、季節的な要因も見逃せません。特に冬場は日照時間が短く、紫外線量も少ないため、ビタミンDの生成は夏場の約20%にまで低下します。北海道や東北地方など高緯度地域に住む方は特に注意が必要です。

このように、現代の生活環境ではビタミンD不足に陥りやすい要因が多数存在します。日光浴だけに頼らず、食事の見直しやサプリメントの活用など、複合的なアプローチが必要なのです。

3. サプリ選びで失敗しないコツ!ビタミンDの正しい摂り方教えます

ビタミンDサプリメントを選ぶときは単純に「高用量=良い」というわけではありません。実は選び方と摂り方に大切なポイントがあるのです。まず確認すべきは「ビタミンD3」の表記。D3はD2よりも体内での利用効率が約3倍も高いため、同じ摂取量でもより効果的です。次に重要なのが用量。一般的な推奨量は1日あたり600〜800IUですが、不足が著しい場合は医師の指導のもと2000〜5000IUの摂取が勧められることもあります。

また見落としがちなのが「オイルベース」のサプリメントであるかどうか。ビタミンDは脂溶性ビタミンのため、油分と一緒に摂ることで吸収率が大幅に向上します。さらに、マグネシウムやビタミンKが含まれた製品を選ぶと、カルシウムの適切な体内分配をサポートしてくれるため相乗効果が期待できます。

サプリメントの摂取タイミングも効果を左右します。脂肪分を含む食事と一緒に摂ることで吸収率が約30%上昇するという研究結果も。朝食よりも脂質含有量が多い傾向にある夕食時の摂取がおすすめです。また、連続して毎日同じ時間に摂ることで、体内のビタミンDレベルを安定させることができます。

製品選びでは大手メーカーの「Nature Made」や「NOW Foods」などの品質保証された製品が安心。第三者機関による検査を受けている製品を選べば、表示通りの成分が含まれているかどうかの信頼性が高まります。ただし、過剰摂取は高カルシウム血症などの副作用を招く可能性があるため、自己判断での大量摂取は避けるべきです。特に他の薬剤を服用している場合は、医師や薬剤師に相談してから始めるのが賢明です。

4. 「疲れやすい」「なんとなく調子悪い」の原因はビタミンD不足かも

日常的な疲労感や体調不良に悩まされていませんか?実は、その不調の原因がビタミンD不足にあるかもしれません。厚生労働省の調査によると、日本人の約8割がビタミンD不足状態にあるとされています。特に室内での活動が多い現代人は、太陽光を浴びる機会が減少し、ビタミンD合成が十分に行われないケースが増えています。

ビタミンD不足が引き起こす症状には、慢性的な疲労感、筋力低下、免疫力の低下などがあります。「階段を上るのがつらい」「風邪をひきやすくなった」といった症状も、実はビタミンD欠乏が関係している可能性があるのです。また、最近の研究では、ビタミンD不足がうつ症状とも関連していることが明らかになっています。

改善策としては、まず屋外活動を増やし、日光浴の時間を確保することが大切です。特に午前10時から午後2時の間に、15〜30分程度の日光浴が効果的です。食事面では、サケ、イワシ、サバなどの脂の多い魚や、キノコ類、卵黄などからビタミンDを摂取できます。

しかし、食事だけでは必要量を摂るのが難しい場合も多いため、サプリメントの活用も検討しましょう。ビタミンDサプリメントを選ぶ際は、ビタミンD3(コレカルシフェロール)タイプを選ぶことがポイントです。また、カルシウムとのバランスも重要なので、カルシウムとマグネシウムが一緒に配合されている製品がおすすめです。

医師の中には「血中ビタミンD濃度30ng/mL以上が理想的」と推奨する専門家もいます。長期間の不調に悩んでいる方は、一度血液検査でビタミンDレベルをチェックしてみることも一考です。北欧諸国では冬季うつ対策としてビタミンD補給が一般的に行われており、その効果が認められています。

あなたの「なんとなく調子が悪い」という感覚は、体からの重要なSOSかもしれません。ビタミンD不足を解消することで、エネルギーレベルの向上、免疫力の強化、そして全体的な健康状態の改善が期待できるのです。

5. プロが教える!最強のビタミンDサプリ選びのポイント5選

ビタミンDサプリメントを選ぶ際には、ただ店頭に並んでいるものを手に取るだけでは不十分です。効果的に摂取するためのポイントを押さえておく必要があります。医師や栄養士が推奨する、ビタミンDサプリ選びの5つの重要ポイントをご紹介します。

①形状と吸収率をチェック

ビタミンDサプリには「D2」と「D3」の2種類があります。D3は人体での吸収率が高く、効率的に血中濃度を上げられるため、専門家はD3タイプを推奨しています。また、脂溶性ビタミンであるビタミンDは油と一緒に摂取すると吸収率が向上するため、ソフトジェルカプセルや油分を含む製剤が効果的です。

②適切な摂取量を把握

一般的な成人の推奨摂取量は1日あたり600〜800IU(国際単位)ですが、不足している場合は医師の指導のもと1,000〜4,000IUを摂取することもあります。自己判断での過剰摂取は避け、血液検査で自分の状態を確認した上で適切な量を選びましょう。

③品質と純度を確認

信頼できるメーカーの製品を選ぶことが重要です。第三者機関による品質検査を受けている製品や、GMP(適正製造規範)認証を取得した工場で製造されているサプリメントは、純度や安全性の面で信頼できます。Nature Made、NOW Foods、Thorne Researchなどは品質管理に定評があるブランドです。

④相乗効果を考慮した成分配合

ビタミンDはビタミンK2やマグネシウムと一緒に摂ると効果が高まります。特にビタミンK2はカルシウムの適切な分布を助け、不要な石灰化を防ぐ効果があります。複合型のサプリメントを選ぶことで、より効率的に健康効果を得られるでしょう。

⑤価格と続けやすさを検討

健康維持のためには継続的な摂取が必要です。高価すぎるサプリメントは長期的な継続が難しくなります。コストパフォーマンスと品質のバランスを考え、自分のライフスタイルに合った製品を選びましょう。3ヶ月分などのまとめ買いができる製品は経済的でおすすめです。

これらのポイントを押さえてビタミンDサプリメントを選べば、効果的に不足を補い、健康維持につなげることができます。ただし、サプリメントはあくまで食事を補完するものです。日光浴や食事からの摂取とバランスよく組み合わせることが、最も効果的なビタミンD摂取戦略といえるでしょう。